Neste segundo artigo da REVOLUÇÃO

INSTITUCIONAL do ano de 2018 (sem contar as atualizações realizadas em

artigos publicados em outros anos), vamos procurar debater aqui outra

questão que o autor tem procurado inserir nas revisões dos artigos anteriores

e que, desde já, pede desculpas ao leitor por não ter trazido o tema à

discussão desde o princípio – nos idos de 2012.

Trata-se do TAMANHO DO ESTADO BRASILEIRO.

Na Internet,

extremamente polarizada nesses dias, é possível ver inúmeros artigos,

mensagens e até memes e vídeos

abordando esse assunto – muitos

deles sem o mínimo de lastro informativo para embasar suas convicções

(quase sempre fundadas em preceitos questionáveis, para dizer o mínimo). Uns defendem um Estado

mínimo, enquanto outros defendem um

Estado maior – e, como não podia deixar de ser, num ambiente tão polarizado

quanto o virtual, sempre se vê ataques de um grupo (ou integrantes de um grupo)

contra as ideias do grupo oposto.

Antes de enveredarmos efetivamente sobre o tema, cabe discorrer

preliminarmente sobre esse ambiente tóxico que vem se tornando a Internet (em especial as redes sociais).

A visão que se tem é que parece que muitos de nós

simplesmente perderam toda a capacidade de debater civilizadamente – de

argumentar e discutir opiniões diversas, sem perder de vista a urbanidade e o respeito recíprocos.

Por diversos fatores (que não cabem ser apontados neste

artigo), integrantes de grupos de opiniões opostas deixaram de pensar criticamente

sobre o que lhes é dito e exibido (procurando pesquisar em fontes diversas,

para confirmar ou refutar) e se acomodaram passivamente ao papel de mero

reprodutor de palavras de ordem – como

as ovelhas em “A Revolução dos Bichos”,

de George Orwell.

Atualmente, somos bombardeados por informações

divergentes de todos os lados (umas

corroborando com nossa opinião, outras

rebatendo-a veementemente). Em nosso papel de cidadãos civilizados num Estado

Democrático de Direito, temos a

obrigação primária de respeitar as opiniões diversas das nossas e, em

segundo lugar, o dever de pesquisar

para sabermos se os dados que nos são apresentados realmente procedem à luz dos

fatos.

Todavia, muitos simplesmente preferem o papel mais cômodo

de aceitar passivamente tudo aquilo

que é dito e mostrado (desde que em consonância com suas crenças pessoais) e

rebater ostensivamente tudo aquilo

que, por alguma razão, contrariar sua opinião – pouco se preocupando em

pesquisar para saber se de fato os dados são

verídicos ou meras repetições de palavras de ordem sem o mínimo de veracidade

fático-probatória.

Quase sempre, nesse confronto de ideias (que é salutar num

ambiente democrático e plural, quando feito com urbanidade), os apoiadores de

determinado assunto, após esgotado os

argumentos para refutar a ideia contrária (ou não!), partem para a

agressão verbal – como se o desrespeito aos defensores de uma opinião

tivesse o condão de derrubar a ideia em si.

Ledo engano!

Como o personagem de Hugo Weaving, no filme “V de Vingança”, de 2005, disse nas cenas

finais: “...Ideias são à prova de balas!”.

Logo, atacar os defensores de uma opinião apenas reafirmará neles suas

convicções e aumentará sua disposição de lutar em sua defesa – como a História tem sido tão pródiga em nos

mostrar!

Essa introdução é necessária (dentre os diversos motivos

citados), pelo fato de o presente artigo abordar um tema bastante polêmico

(como se a REVOLUÇÃO INSTITUCIONAL

inteira não fosse!) e que, particularmente nesses últimos tempos, de

austeridade fiscal, desemprego e lenta retomada da economia, tem o poder de mexer com paixões de ambos

os lados da trincheira ideológica que se dividiu a comunidade virtual.

Afinal, qual o tamanho ideal do Estado brasileiro?

Ou melhor, qual modelo de Estado que queremos?

Essa é uma pergunta importante a se fazer, pois a partir da

resposta dada a ela pela sociedade brasileira em geral é que se pode definir

uma miríade políticas públicas que não somente afetará a sociedade atual, mas

possivelmente algumas gerações futuras, também – ainda que outra resposta seja dada à mesma pergunta no futuro.

O ponto inicial para discutirmos essa questão está atrelado

à carga tributária – o quanto o

Estado arrecada para manter as instituições públicas funcionando, sem

precisar se socorrer de empréstimos do setor privado (cujo descontrole em sua

tomada tem gerado consequências negativas para o País – que poderão se arrastar

até 2037!).

Saímos de uma carga tributária média de 23% em 1989 (primeiro ano iniciado na nova

ordem constitucional) para pouco mais de 32% do PIB, em 2016 (último ano analisado pela Receita

Federal). Ao mesmo tempo, nosso PIB avançou de US$ 959,24 bilhões para US$ 1,752

trilhão (em valores reais) e nossa dívida pública foi de 100% do PIB

para cerca de 74% do PIB (em 2017), depois de um longo período de

equilíbrio fiscal recentemente rompido.

Além disso, nossa população saltou de 150 milhões para 208 milhões de

habitantes no mesmo período!

Esse marco temporal (1989) é imprescindível para nossa análise, pois antes desse período vivíamos

sob um regime de exceção (que mesmo que tenha sido oficialmente substituído

em 1985, com a eleição de José Sarney, ainda continuamos sob a mesma ordem constitucional ditatorial até outubro

de 1988). Logo, os indicadores econômicos e fiscais devem ser analisados à

luz da nova ordem constitucional – que trouxe em seu bojo uma série de políticas públicas de bem-estar

social inexistentes antes, como saúde gratuita e universal e aumento na

oferta de educação superior.

Logo, saímos de um Estado que preconizava a segurança

nacional acima de tudo (e de um modelo econômico que valorizava a industrialização e construção de grandes obras em detrimento da distribuição de renda),

para um Estado que pretende adotar um modelo de bem-estar social (mas

que ainda não definiu seu modelo

econômico – alterado a cada novo

governo).

Retomando a discussão acerca da carga tributária nacional, ela

está intimamente ligada ao modelo de Estado adotado – quanto mais liberal e mínimo o Estado, menor a

necessidade de arrecadação; quanto mais

intervencionista e assistencialista, maior a necessidade de recursos.

Por exemplo: nos EUA

(um Estado mínimo, que tem entre suas principais fontes de despesas a sua

gigantesca máquina militar – que consome cerca de US$ 600 bilhões/ano), a

carga tributária gira em torno de 26,4% (em 2015); já na Dinamarca, um Estado de bem-estar

social pleno, a carga tributária no mesmo período foi de 46,6% (a maior

do mundo!) – e no Brasil, de

32,1%.

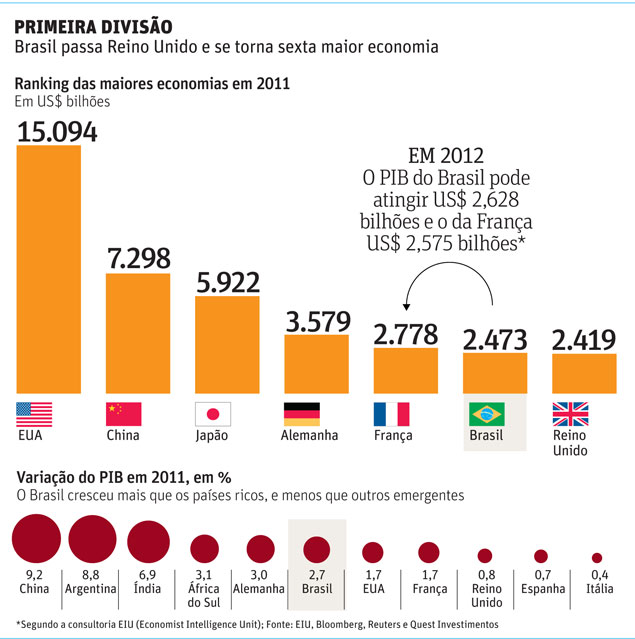

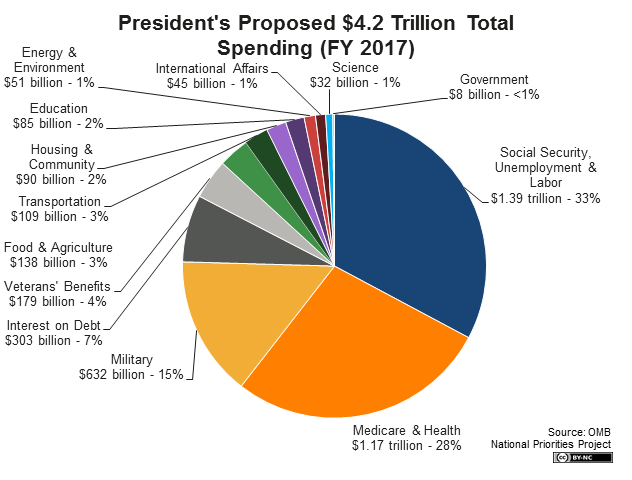

O gráfico acima representa a

divisão orçamentária federal dos EUA proposta para o ano-fiscal de 2017. O

gráfico abaixo mostra a composição orçamentária do Brasil no mesmo ano – nota para

a diferença entre as principais parcelas de despesas de ambos os países: o

Brasil previa destinar quase 51% de seu orçamento na manutenção da dívida

pública; os EUA, 65% em políticas sociais – saúde (28%), seguridade social e

trabalho (33%) e previdência militar (4%).

Como toda a REVOLUÇÃO

INSTITUCIONAL se baseia na proposta de criar um Estado de bem-estar

social pleno (semelhante aos países nórdicos – com elevados índices de

desenvolvimento humano e bons indicadores econômicos, em que pese as elevadas

cargas tributárias), neste artigo nosso exercício se baseará na contraposição

das ideias aqui defendidas – vamos falar do Estado mínimo.

Ou melhor, vamos analisar a possibilidade sua adoção no

Brasil.

Os liberais costumam argumentar que “imposto é roubo” (dá-lhe palavras de ordem pré-concebidas!), que

a carga tributária do Brasil é elevada e que o tamanho do Estado brasileiro é

muito grande – declaram tais opiniões como forma de lastro às suas ideias:

de que a carga tributária deve ser reduzida e que o tamanho do Estado

(entende-se a máquina pública) deve ser diminuído.

Para defendermos uma

ideia, primeiro temos que saber se ela é procedente ou não (se a

premissa em que se baseia é real ou falaciosa). Para isso, primeiro temos que procurar

entender o alcance dos conceitos para podermos defendê-lo ou rebatê-lo.

Nesse caso, precisamos saber o que significa o conceito de “Estado

inchado”, tão propalado pelos liberais – qual

o dado usado para embasar essa afirmação?

Se tomarmos como parâmetro o número de servidores públicos

(o Brasil tem cerca de 10 milhões – para uma população de 208 milhões de

habitantes), então temos menos

servidores públicos que a média da OCDE – em 2015, 5,6% da população economicamente ativa brasileira estava no serviço

público, contra 21% da média da OCDE

(os EUA tinham 15% de sua força de

trabalho no setor público e a Dinamarca, 35%).

Logo, temos proporcionalmente menos servidores públicos

que outras nações desenvolvidas.

O problema reside em dois pontos: a quantidade

desnecessariamente elevada de cargos de confiança E o gasto com o

funcionalismo público.

No Brasil há cerca de 24

mil comissionados, se considerarmos apenas o Governo Federal (consumindo

nada menos que R$ 3,47 bilhões/mês) –

se tomarmos todo o Brasil, o número

chega a 100 mil; nos EUA, essa quantidade alcança 8 mil no Governo Federal. Já o gasto com servidores, alcançou 13% do PIB em 2015 – contra 9% dos EUA. Isso demostra que o

“inchaço” da máquina pública brasileira não se deve à quantidade de

servidores, MAS aos altos salários pagos a eles – bastante superiores a muitas nações bem

mais ricas e desenvolvidas que o Brasil.

Para ilustrar, segundo o CNJ cada juiz custa em média R$

47 mil/mês – o que deveria causar estranheza (mas não surpresa), já que o

teto do funcionalismo é restrito aos 11 ministros do STF (R$ 33,7

mil/mês). O Poder Judiciário custa em média 1,4% do PIB – contra 0,1%

dos EUA e 0,3% da Alemanha (país

cujo modelo judicial é bastante semelhante ao brasileiro – embora tenha 4 vezes

mais juízes do que nós!).

Além disso, conforme estudo elaborado pelo Insper “A Evolução do Diferencial Salarial

Público-Privado no Brasil”, de novembro de 2017, mostra que os

servidores públicos federais ganham em média o dobro dos profissionais do setor

privado com nível de instrução

idêntico.

Agora, embora possamos concordar que a máquina pública

brasileira é “inchada”, isso não guarda relação direta com a carga

tributária – como podemos ver, analisando o relatório “Revenue Statistics 2017”, da OCDE, e reproduzido no relatório “Carga Tributária no Brasil 2016”, da

Receita Federal.

O problema reside, não na carga tributária absoluta, mas no montante arrecadado em si e, principalmente, no índice de retorno desses tributos –

o que denota que o problema não é a

carga tributária brasileira ser “alta”, mas nossa economia ser baixa

para suportar as demandas orçamentárias do País. Como assim?

Vamos examinar os dados de alguns países (e do Brasil) para

ficar mais fácil a visualização do que o autor pretende demonstrar:

CARGA TRIBUTÁRIA (dados de 2015) – comparativo:

EUA

População: 321 milhões

PIB: 18,04 trilhões USD

Carga tributária: 26,4% (4.762.560.000.000 USD)

Carga tributária per capita: 14.837 USD

México

População: 125,9 milhões

PIB: 1,151 trilhão USD

Carga tributária: 19% (218.690.000.000 USD)

Carga tributária per capita: 1.737 USD

Alemanha

População: 81,69 milhões

PIB: 3,364 trilhões USD

Carga tributária: 36,9% (1.241.316.000.000 USD)

Carga tributária per capita: 15.195 USD

Argentina

População: 43,42 milhões

PIB: 584,7 bilhões USD

Carga tributária: 32,2% (188.273.400.000 USD)

Carga tributária per capita: 4.336 USD

Brasil

População: 206 milhões

PIB: 1,817 trilhão USD

Carga tributária: 32,1% (583.516.620.887 USD)

Carga tributária per capita: 2.832 USD

Analisando os dados acima, vemos que à exceção do México, o

Brasil possui uma carga tributária per

capita inferior até a da Argentina – e bastante inferior à dos EUA e

Alemanha. Assim, no ano de 2015, o governo brasileiro teve para gastar 2,8 mil dólares com CADA habitante,

em serviços públicos e políticas sociais – que é a média que cada um pagou de

tributos no corrente ano. Já os EUA, puderam gastar com cada habitante 14,8 mil dólares (que foi a média

que cada um pagou de tributos).

Logo, para os EUA é mais fácil ter uma carga tributária de “apenas”

26% (já que podem arrecadar quase US$ 15 mil per capita), do que o Brasil ter 32% (cobrando menos de US$ 3

mil/habitante) – o valor disponível para ser gasto em serviços e programas

sociais é muito baixo para a quantidade de habitantes no Brasil.

Daí o Estado brasileiro precisar se socorrer de outras

fontes de financiamento (como empréstimos) para custear os serviços

públicos. Soma-se a isso, o fato de que mais da metade das famílias

brasileiras pode ser considerada hipossuficiente

(por viverem com menos de 3 salários mínimos) – se observarmos a pirâmide

social de 2016:

De acordo com o IBGE, divulgado em dezembro de 2017, 50 milhões de brasileiros vivem com US$ 5,5/dia – ou seja, 25,4% da população vive na

linha da pobreza.

Conforme dados da ANS, em setembro de 2017 havia 47,3 milhões de brasileiros com planos

privados de assistência médica – o que, examinando por outro ângulo,

significa que 160 milhões

de pessoas dependiam do SUS para cuidados médicos!

Ainda falando em saúde pública, o gasto per capita médio da OCDE é de US$ 3,5 mil/ano, enquanto no Brasil não

chega a mil dólares/ano! Caso o

país gastasse ao menos US$ 3 mil/ano

com cada pessoa (descontando aqueles com planos de saúde), isso daria um

gasto anual de R$ 1,5 trilhão com o SUS (considerando o câmbio médio de US$

1 = R$ 3,20).

Já conforme o “Censo

Escolar 2016”, das 48,8 milhões de

matrículas nas escolas de educação básica, 18,4% do total são da rede privada – o que representa

8,9 milhões de estudantes na rede

privada (ou quase 40 milhões

de estudantes na rede pública de ensino, olhando para o outro ângulo da

informação).

Assim, num país em que mais da metade da população

depende diretamente do serviço público fatalmente necessitará de maior

financiamento – o que demanda uma

carga tributária maior, não menor!

É importante ter todas essas informações em mente, antes

de se argumentar enfaticamente se a carga tributária brasileira é alta ou

baixa e se o Estado brasileiro é “inchado” ou pequeno – não basta examinar

números absolutos isoladamente, é

preciso visualizar o conjunto em que está inserido. Na esteira desse

raciocínio, poderíamos apontar que o Brasil é o 10º país mais desigual do mundo

(com um Índice de Gini de 0,561 e um

IDH de 0,754).

É por isso que a chamada “Curva de Laffer” (que teoricamente

aponta qual a “carga tributária ideal” de um país, que deveria ser de no

“máximo” 33%) não tem valor prático real

– pois se baseia em modelo teórico, não na realidade fática de cada país.

Por isso, mesmo estando acima da “Curva de Laffer”, países como Alemanha (carga

tributária de 36%) ou a Suécia (com carga tributária de 43%) possuem bons

indicadores econômicos e elevados indicadores sociais.

Agora, se tomarmos como parâmetro o retorno dos tributos

em serviços... a coisa muda substancialmente de figura.

Novamente, um dos graves problemas do Brasil não é o

tamanho da máquina pública (que é até menor do que deveria ser para

funcionar corretamente), mas o custo dela para o contribuinte – o que

faz com que seja cara e, por operar

aquém de sua capacidade, ineficiente.

Não por outra razão, temos um gasto público com educação equivalente à média da OCDE (cerca

de 5,2% do PIB) e, mesmo assim, temos um dos piores níveis de educação do mundo. O Brasil, mesmo sendo o

ÚNICO país do mundo a oferecer serviço de saúde pública inteiramente

gratuita (não existem procedimentos pagos no SUS, diferente de outros

países com sistemas públicos de saúde similares – como o DHS britânico), temos

um gasto de 5% do PIB – inferior aos 9% do Reino Unido, país cujo sistema inspirou o SUS brasileiro.

Tendo tudo isso em mente, volta-se à indagação do começo do

artigo: qual modelo de Estado queremos

para o Brasil?

Se nós (e quando se refere a “nós”, diga-se toda

a sociedade brasileira – pois uma decisão dessa magnitude não pode ser

tomada por menos de seis centenas de políticos bem-pagos em Brasília, mas

por todos) quisermos um Estado mínimo, então temos que entender

que essa opção implicará necessariamente em grande redução de políticas públicas e na restrição do acesso aos serviços públicos.

Primeiramente, independentemente da opção a ser feita (se

por um Estado mínimo ou um Estado assistencialista), temos que ter em mente que

as atuais situações político-administrativa e econômico-financeira do Brasil

não podem continuar – sob pena

de comprometer qualquer estratégia

de Estado a ser tomada.

Assim, três reformas estruturantes precisam ser feitas com o

máximo de urgência: a Reforma

Previdenciária, a Reforma Tributária

e a Reforma Administrativa.

Por mais paixões que desperte, por mais alarido que

provoque, a situação da previdência social precisa ser revista sim – se

não nos termos atualmente propostos pela PEC 287/16, pelo menos em outros

termos que garantam a sustentabilidade à longo prazo do deficitário sistema

previdenciário nacional.

Além desta, é imprescindível modificar o caos tributário

reinante por uma reforma ampla e profunda (muito além do que a tímida

PEC em tramitação na Câmara dos Deputados), que tribute mais a renda e o

patrimônio ao invés do consumo – que impacta mais o rendimento dos mais

pobres.

Também, precisamos promover

uma intensa Reforma Administrativa,

reduzindo e padronizando a quantidade absurda de cargos e carreiras

(cada qual com seu padrão remuneratório individual) e, o mais importante, eliminando a quase totalidade de cargos

comissionados – para ao menos 10%, dos atuais 100 mil cargos existentes em

todo o país (conforme a PEC 115/10).

Sem essas medidas, nenhuma ação será bem-sucedida e qualquer

projeto de Estado estará fadado ao mais absoluto fracasso.

Feitas tais reformas (que o autor já propôs exaustivamente

na REVOLUÇÃO INSTITUCIONAL), será o

momento de decidirmos, como povo, qual o modelo de Estado a ser adotado no

Brasil – com vistas a nortear as políticas públicas futuras.

Se optarmos por um Estado

mínimo (que é o objeto do presente artigo), a seguridade social será a

principal área a ser fortemente atingida – a começar pela assistência

social, que deverá ser limitada com

muitos programas sociais eliminados. Por conta disso, os prêmios pagos

pelas Loterias Federais (Mega-Sena,

Lotomania, Quina, etc.) ou outros seriam substancialmente acrescidos

– com a supressão das contribuições sobre a receita de concursos

de prognósticos (previsto no art. 195, III, CF/88).

Para se ter uma ideia do que isso significa, basta analisar

a lista (não exaustiva) dos programas sociais existentes no Brasil:

v Abono Salarial

v Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda

v

Assistência Técnica e Extensão Rural

v

Benefício de Prestação Continuada

v

Bolsa Estiagem

v

Bolsa Verde

v

Carta Social

v

Carteira do Idoso

v

Crédito Instalação

v Financiamento Estudantil

v Identidade Jovem

v

Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição em

Concursos Públicos

v

Microempreendedor individual

v

Programa Água para Todos

v

Programa Bolsa Família

v

Programa Brasil Alfabetizado

v

Programa Brasil Carinhoso

v Programa Ciências sem Fronteira

v

Programa de Aquisição de Alimentos

v

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

v

Programa de Fomento às Atividades Produtivas

Rurais

v

Programa de Geração de Emprego e Renda

v Programa Emergencial de Distribuição de Água

v Programa Farmácia Popular

v

Programa Jovem Aprendiz

v

Programa Luz para Todos

v

Programa Minha Casa Minha Vida

v

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e

Emprego

v

Programa Nacional de Crédito Fundiário

v

Programa Nacional de Fortalecimento da

Agricultura

v

Programa Nacional de Reforma Agrária

v Programa Universidade para Todos

v

Programas Cisternas

v Seguro-Desemprego

v Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal

v

Serviços Socioassistenciais

v

Tarifa Social de Energia Elétrica

v

Telefone Popular

A grande maioria dos programas sociais acima (além daqueles

que não foram citados) teria que ser suspensa, com a adoção do modelo de Estado

mínimo, além do acesso ao SUS também ser fortemente restringido.

Atualmente, qualquer pessoa pode

usar livremente as unidades de saúde pública, independentemente de qualquer condição – para aqueles que possuem

planos de saúde, o acesso ao SUS também é livre (devendo o plano

ressarcir o poder público pelo atendimento prestado ao seu cliente).

No modelo de Estado mínimo, o SUS teria que ser substituído por

um modelo de “seguro-saúde” ou mesmo estar condicionado à renda (como o acesso

à Defensoria Pública, limitada àqueles com renda familiar inferior a 3

salários mínimos).

No entanto, isso ainda representa ao menos 60% da

população brasileira (sim, de fato o Brasil é um país essencialmente pobre)

que continuará sendo atendida pelo sistema de saúde pública – boa

parcela dos quais, independentemente de contribuição (pois estamos falando de

um Estado mínimo, não um Estado omisso).

Como já apontado mais acima, considerando o gasto per

capita médio da OCDE com saúde pública (de US$ 3,5 mil/ano), o

Brasil ainda teria que gastar R$ 560 bilhões/ano. Mesmo se considerássemos

a média mundial (incluindo desde países como Noruega, que gasta mais de US$ 9

mil em saúde com cada habitante, até a Eritréia, que gasta menos de US$ 15/ano

em saúde), teríamos que gastar anualmente US$ 1,5 mil com cada um dos 50 milhões de dependentes pobres da

rede de saúde (25,4% da população) – o

que daria um gasto de R$ 240 bilhões/ano (considerando o câmbio médio de R$

3,20/dólar).

Afinal de contas, um dos argumentos dos defensores do Estado

mínimo é que, com a limitação do leque de atribuições estatais, os serviços públicos passariam a ser

prestados com maior qualidade – o que significa, necessariamente, elevar

o gasto per capita em saúde pública

no Brasil.

Dessa maneira, teríamos um sistema de saúde de três tipos:

v

Saúde

pública gratuita – para aqueles reconhecidamente pobres (cerca de 50

milhões de pessoas);

v

Seguro-saúde

– para aqueles que não se enquadram no critério para atendimento pela saúde

pública gratuita;

v

Saúde

suplementar – planos privados, de livre contratação pelas pessoas.

Neste sistema triplo acima, o acesso à saúde gratuita não

seria uma questão de opção (como

hoje as pessoas têm, mesmo aqueles com renda elevada – a saúde é um direito

universal irrestrito), mas uma questão de exclusão – apenas aqueles sem condições financeiras

(provavelmente aqueles inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do

governo) teriam acesso à saúde gratuita; os demais, teriam que optar pelo seguro-saúde

(mesmo tendo atendimento em unidades de saúde pública) ou contratar planos

de saúde privados.

No caso da educação

pública, o atual gasto público (em torno de 6% do PIB) pode se manter

inalterado – pois haveria a necessidade de alocar recursos das universidades

públicas para a educação básica (que representa um dos maiores entraves no

desenvolvimento educacional do país).

No caso das universidades públicas, teria que ser adotado

um sistema de “bolsas de estudo” (parciais ou totais) ou cobrar-se

mensalidades de alunos com renda mais elevada (proposta que, curiosamente,

está em tramitação no Congresso Nacional – PEC

366/17, que permite a cobrança de mensalidade em universidades públicas

proporcional à renda do aluno, ou o PL

782/15, que permite a cobrança de mensalidade de alunos com renda

familiar superior a 30 salários mínimos).

Alguns direitos já cristalizados teriam que ser revistos,

como o abono salarial (que o governo

está justamente cogitando acabar, caso a Reforma da Previdência não prospere). Com

a adoção do Estado mínimo, haveria a consequente redução de tributação (extinguindo-se o PIS/PASEP, principal

fonte de renda do Fundo de Amparo ao

Trabalhador – que paga o abono

salarial e o seguro-desemprego);

logo, com a redução de tributação, haveria redução de programas sociais

(limitando o FAT ao pagamento do seguro-desemprego).

Uma ideia seria unificar o FAT ao FGTS, eliminando-se o

uso compulsório de seus recursos em obras de infraestrutura (uma vez que o

BNDES fatalmente seria fundido a outros bancos públicos, devido à perda de sua

utilidade material na economia).

A própria Justiça do Trabalho também teria que ser

revista. No artigo Revolução

Institucional, o Judiciário..., o autor defendeu a fusão das Justiças

Estadual, Federal, Militar e do Trabalho (sem

prejuízo das competências materiais de cada ramo). Porém, dentro de um

Estado mínimo, o papel da Justiça do Trabalho perderia sua essência – pois o

que deveria prevalecer plenamente seria o disposto no contrato de trabalho

(basicamente o que já prediz a nova CLT após a Reforma Trabalhista, sem

os direitos prescritos no art. 7º/CF).

Logo, direitos trabalhistas básicos, como hora-extra, adicionais noturno, de periculosidade, de insalubridade ou de

penosidade, licença-maternidade/paternidade,

férias remuneradas, etc.... – tudo

teria que ser negociado entre as empresas e os trabalhadores (com ou sem a

participação dos sindicatos no processo). Em relação aos sindicatos, teria que

haver o fim da chamada unicidade sindical, também incompatível com um

Estado mínimo – deixando sua organização livre aos seus integrantes, sem qualquer ingerência estatal.

Apenas questões trabalhistas extremamente indispensáveis

ao poder público (trabalho análogo ao escravo, trabalho infantil,

discriminação por gênero, raça, religião, etc., fornecimento de equipamentos de

proteção e outros) continuariam sob tutela do Estado.

Em relação a todo o sistema judicial (incluindo Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia

Pública – que presta assistência jurídica ao governo), este teria que

reduzir seu gasto total – de quase

2% do PIB (sendo 1,4% apenas do Judiciário em si), para menos de 1% do PIB. Isso significa reduzir a

quantidade de servidores, corrigir a alta remuneração paga (muito

destoante da realidade socioeconômica do país) e acabar com os privilégios institucionais.

Além disso, leis teriam que ser criadas visando desestimular a litigância desenfreada –

conforme o relatório “Justiça em Números

– 2017”, tramitaram em 2016 cerca de 110 milhões de processos na justiça (a cada ano ingressam mais

de 1,7 mil processos novos para cada

juiz). Para se corrigir essa deformidade, medidas teriam que ser implantadas:

aumento das custas e multas processuais, obrigatoriedade de prévia audiência de

conciliação/mediação, reconhecimento das decisões proferidas em Câmaras

Arbitrais (já reconhecida no novo CPC), dentre outras.

Além disso, como já foi abordado no artigo sobre a reforma

judicial, TODAS as decisões devem transitar em julgado na segunda instância

– ao STJ (ou um Tribunal Superior Único, no lugar das cortes superiores

individuais) caberia apenas uniformizar

a jurisprudência e, ao STF, atuar como Corte

Constitucional. Essa medida poria fim a grande parte dos processos, pois

muitos ingressam em aventuras judiciais

antevendo a excessiva demora até que a lide chegue em Brasília para

julgamento.

Não é preciso falar que o foro por prerrogativa de função deve acabar (independentemente do modelo de Estado adotado –

mínimo ou assistencialista) – além, é claro, dos benefícios garantidos aos

ex-presidentes da República (dois carros oficiais e com motoristas, mais

quatro seguranças e dois assessores especiais), que consomem quase R$ 4 milhões/ano.

Agora no que tange ao sistema político-administrativo, esta

ideia de Estado mínimo deve ser interpretada com a ideia central da REVOLUÇÃO INSTITUCIONAL (Estado

unitário e governo diretorial unicameral) – e não no atual sistema (Estado

federal e governo presidencialista bicameral).

Assim, como já abordado nos artigos Revolução Institucional, os legisladores... e Revolução Institucional, entidades subnacionais, os atuais Estados

e o DF serão substituídos por entidades subnacionais (133, ao todo).

Embora possa parecer que os gastos políticos irão aumentar substancialmente (já

que partiríamos de 27 para 133 subdivisões), cabe citar que esse acréscimo não

se refletirá nos gastos públicos – independentemente do modelo de Estado

adotado.

Isso porque as atuais Assembleias

Legislativas (que consomem mais de R$

17 bi/ano) seriam completamente extintas e os atuais ocupantes das Câmaras Municipais (que custam mais de R$ 12 bi/ano) exerceriam suas

funções SEM remuneração – como, aliás, prevê a PEC 35/12, porém estendida a todas as cidades, independentemente da

sua população).

Assim, poderíamos mensurar a economia (sem precisão

técnica, devido as dimensões continentais do Brasil e suas múltiplas

subdivisões – 27 Estados e 5.560

Municípios), respectivamente, em 50% e 1/3 –

isso, pelo fato de que as estruturas das Assembleias

Legislativas (incluindo servidores de carreira) continuariam em

funcionamento, mesmo que para outras finalidades públicas. No caso das Câmaras Municipais, elas continuariam

funcionando normalmente – porém, como seus mandatários deixariam de ser remunerados (reduzindo-se também o número de

assessores parlamentares), o custo seria em torno de 2/3

do que é gasto atualmente.

No âmbito do Governo Central (em Brasília, com poder sobre

todo o território nacional), o fim

da chamada “Cota para o Exercício da

Atividade Parlamentar” e a diminuição

da verba de gabinete (atualmente em R$ 101.971,94, para contratação de até 25

assessores – que podem ser reduzidos para 15), além do fim do auxílio-moradia (com a construção de apartamentos funcionais

para TODOS os parlamentares

nacionais) representarão uma economia enorme de recursos.

Como estamos falando de Estado mínimo, nada mais adequado

que ACABAR com o chamado Fundo Partidário (que consumiu R$

819 milhões em 2017) e com o recém-criado Fundo Especial de Financiamento de Campanha (com recursos

na ordem de R$ 1,7 bilhão, em 2018).

Uma racionalização de despesas que também poderia ocorrer seria

a ocupação ou alienação dos mais de 10,3

mil imóveis pertencentes apenas à União (que dirá aqueles pertencentes

às administrações estaduais e municipais pelo Brasil afora), em que pese gastar

R$ 1,6 bilhão com aluguéis.

Com essas medidas, seria plenamente possível aprovar a PEC 511/10 (que limita a carga

tributária a 25% do PIB). Porém, como já demonstrado parcialmente ao longo do

presente artigo (que mesmo bastante extenso não esgotou o assunto), o custo

social seria imenso – ainda maior

que o atual “Teto de Gastos Públicos”,

que o autor discorda veementemente (por paralisar a administração à revelia de

gastos supérfluos – muitos deles apontados neste texto).

* * *

Num país em que...

mais da metade da população vive com menos de 3 salários mínimos enquanto ¼ está

na linha da pobreza ou abaixo dela, possui um déficit habitacional de 7,7

milhões de domicílios, há 13 milhões de analfabetos, 12 milhões de

desempregados, 100 mil pessoas em situação de rua e mais de 7 milhões de

pessoas passando fome... pensar na adoção de um Estado mínimo é absolutamente

inviável.

Países como EUA, Austrália, Suíça e outros (Argentina,

Chile, México, por exemplo) – todos com cargas tributárias inferiores à nossa –

ou possuem uma população com

poder aquisitivo superior ao nosso (ou em outras palavras, sem os graves

problemas que temos) ou não possuem

as mesmas políticas públicas que temos (como um sistema de saúde universal

e gratuito).

Adotar no Brasil políticas neoliberais de intervenção mínima

na economia e redução das despesas públicas (incluindo-se programas sociais),

sob a alegação de que o setor privado tem maior ciência sobre o que melhor

fazer com seu dinheiro do que o poder público, apenas terá o condão de

aumentar a concentração de renda (aliás, 5 bilionários brasileiros tem a

mesma riqueza que a metade mais pobre da população).

O Governo Dilma concedeu R$ 458 bilhões em desonerações tributárias (estimativa de

2011-2018), com o intuito de facilitar as contratações e expandir as empresas –

todos vimos o desastre absoluto dessa política econômica: aumento do

desemprego, duplicação da dívida pública, perda de todos os avanços sociais

conquistados, inflação descontrolada e recessão.

Caso o governo não tivesse tomado essa medida, teríamos quase

meio-trilhão de reais em recursos adicionais para aplicar em infraestrutura

(cujo gargalo justamente impede um avanço mais expressivo na economia) e em

outras áreas fundamentais – saúde pública (cujo gasto per capita, vimos, está muito abaixo de outros países e até da

média mundial), educação e segurança, dentre outras.

Projeções de 2012, antevendo que o Brasil poderia ultrapassar a França e alcançar a posição de 5ª potência mundial – o que teria se tornado realidade, não fosse a política econômica desastrosa da administração anterior (baseada justamente nas desonerações tributárias).

Reformas são

necessárias, sem elas o Brasil prosseguirá paralisado ou crescendo aquém das

suas reais capacidades. Mas cortar recursos públicos não é a solução – como Franklin Delano Roosevelt percebeu durante a

Crise de 1929, ao lançar o New Deal:

um amplo programa de obras de infraestrutura, controle sobre preços e produção

industrial e agropecuária, redução da jornada de trabalho e a adoção de

políticas sociais (salário-mínimo, seguro-desemprego e seguro-aposentadoria).

Aliás, aumentando-se gastos públicos em infraestrutura

(para 5% do PIB) e em ciência e tecnologia (2% do PIB), temos condições

de rapidamente superar a atual situação econômica e alavancar a economia

nacional para a 5ª posição mundial – patamar que quase atingimos, não fosse a desastrosa política econômica adotada

pelo governo anterior.

Se há falhas nos programas sociais (fraudes e omissões),

estas devem ser corrigidas (aumentando-se os mecanismos de controle estatal – e

não os suprimindo. Novamente, não fosse a política econômica anterior, teríamos,

na mais conservadora das hipóteses, conservado nosso posto de 6ª economia

mundial (conquistado em 2011 – agora somos a 9ª economia)

Por esta razão, a REVOLUÇÃO

INSTITUCIONAL reitera sua proposta de adoção de um Estado de bem-estar

social, com participação do Estado na economia (através de regulação e

investimentos públicos diretos) – permitindo-nos alcançar o mesmo padrão de

desenvolvimento dos países nórdicos.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Participe você também da REVOLUÇÃO INSTITUCIONAL.

Mande suas sugestões, críticas ou elogios ao blog.

Vamos juntos transformar o país do futuro no país do presente!